MENU

トップ永福寺跡発掘調査

復元プロジェクトについて

永福寺復元CG New!

永福寺の歴史上の

出来事

永福寺略年表

リンク

鎌倉市世界遺産登録担当

武家の古都・鎌倉

発掘調査

●国指定史跡に指定

鎌倉時代を代表する遺跡として、中心部分と周囲の山を含めた約86,000平方メートルが昭和41年6月14日に国の史跡に指定されました。

以後、永福寺跡を保存し後世に伝えるために、土地の買い上げを昭和42年度から進めています。平成14年度までに約59,000平方メートルを公有地化することができました。

永福寺跡航空写真

鎌倉屈指の大寺院の永福寺も、鎌倉の衰退とともに歴史の闇に埋もれ忘れ去られてしまいました。僅かに二階堂、三堂という地名が残されただけで、幻の大寺院とも呼ばれました。埋もれてしまった歴史に光を当てるため、発掘調査を昭和58年(1983)〜平成8年(1996)まで行いました。

●建物の調査

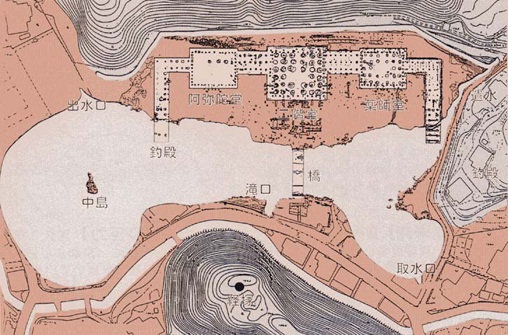

建物の調査で東向きのお堂が3つ発見されました。このお堂は「吾妻鏡」に名前の出てくる二階堂・阿弥陀堂・薬師堂であることがわかりました。さらに阿弥陀堂と薬師堂から池まで廊下がのび、池に突き出した廊下の先は釣殿になることがわかりました。

薬師堂の調査

釣殿の調査

●庭園の調査

庭園の調査で、お堂の前に大きな池があったことがわかりました。池は細長く、端から端まで200mもあり、ひょうたんのようにくびれた形をしていました。くびれている所には橋が架けられていました。

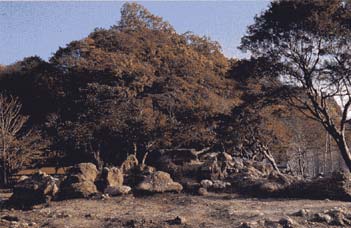

池は海辺のように、砂利を敷き詰めて造られていました。海岸や箱根などから運んだ岩を庭石に使い、桜、梅、松が植えられていました。また谷戸から流れる水を利用して、遣水(やりみず)と呼ばれる小川を造っていました。

庭園の調査

中島の調査

●経塚

山の調査で経塚が発見されました。永福寺が完成して間もない頃に、東の山上に造られました。西を向くと永福寺全体が見渡せる場所です。

永福寺や幕府がずっと栄えることを願い、穴の中に一抱えもある大きな甕(かめ)を埋め、お経を入れた経筒や腰刀・扇・数珠・櫛・白磁壷などを納めていました。

穴の中から発見された経筒

800年ぶりに掘り出された経筒

●出土した品々

・瓦

お堂の屋根を葺いていた12万点あまりの屋根瓦が発見されました。軒先を飾った瓦や男(丸)瓦、女(平)瓦、鬼瓦などがあります。遠く埼玉県や愛知県で焼かれ、はるばる運ばれてきた瓦が含まれていました。

池の岸辺で発見されたたくさんの瓦

軒を飾っていた瓦

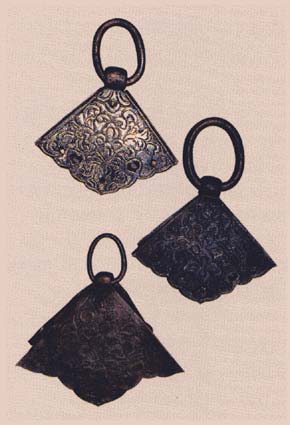

池の泥の中から、お堂の中を飾っていた様々なものが発見されています。光り輝いていた当時の永福寺を思い起こさせる品々です。

主なものは幡(ばん)と呼ばれる儀式用の旗を吊り下げていた金具、仏像の冠の破片、焼け残った仏像の破片、螺鈿(らでん)で飾った調度品などです。剥がれ落ちた金箔も見つかっています。

発見された幡の吊り金具

螺鈿で飾られた燈台

●よみがえる中世

源頼朝・政子が祈りをささげ、荘厳な時が流れた堂内。頼家が蹴鞠を楽しみ、実朝が花を見て歌を詠んだ庭園。戦いの時、甲冑の触れ合う音が響いた境内。もののふの時代を肌で感じる「場」として整備する計画が動き出しています。

中世鎌倉を実体験・学習できる場所を目指して永福寺跡を整備していく予定です。

調査風景